児童発達支援・

放課後等デイサービスとは

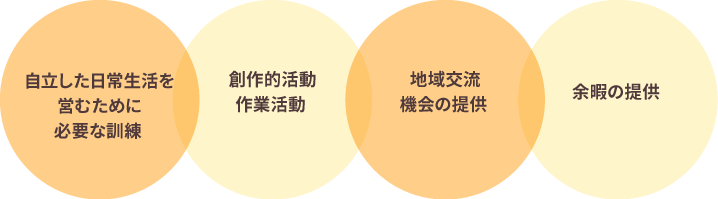

放課後等デイサービスとは、2012年に児童福祉法によって創設された

自治体の認可事業となり、「発達障害児の学童」とも呼ばれています。

お子様一人ひとりに合わせた支援計画を立て、日常生活での動作の習得や集団生活への適応に向けたサポートをおこないます。

発達が気になるお子様の居場所づくりや、自立の促進、

また、お子様の成長への不安の解消や、家庭の負担を軽減する役割を担います。

児童発達支援と

放課後等デイサービスの違い

児童発達支援と放課後等デイサービスは、いずれもお子さんの成長・発達を支援するためのサービスですが、もっとも大きな違いは対象年齢です。児童発達支援は、0歳から6歳までの年齢層のお子さんを対象としているのに対し、放課後等デイサービスは、学校入学から高校卒業までの年齢層のお子さんを対象としています。

利用方法

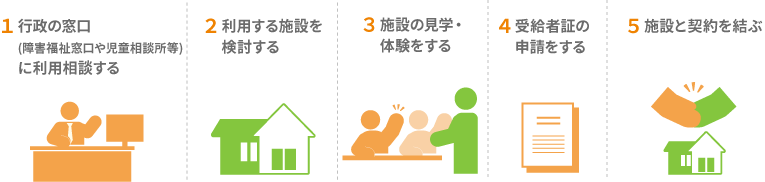

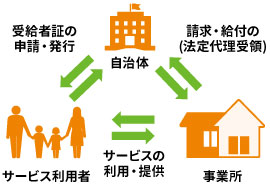

当事業を利用するにあたり、自治体が発行する「受給者証(障害児通所受給者証)」が必要です。受給者証はサービス利用許可の証明書で、お住いの市区町村で発行することができます。利用までの流れは大きく5つのステップがあります。

利用料金

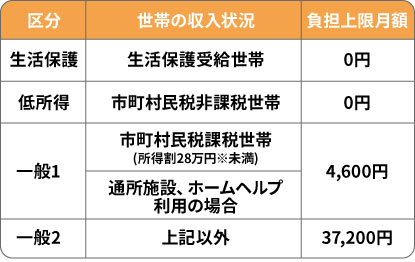

当事業の利用料金は、利用費用の1割が自己負担(9割は公費負担)となり、1回のご利用あたり1,000円前後となります。また世帯の所得に応じて、月額0円・4,600円・37,200円の負担上限があり、1か月に利用したサービス量に関わらずそれ以上の費用は生じません。

※おやつやイベントは別途徴収

長くご利用いただける

利用頻度は、お子さまの状況やご家庭の都合などによって調整することができます。受給者証の申請時に、お子さまに必要なサービス量に応じて月1日から23日(原則)までの上限日数が決められます。学校生活に慣れるまで、受験が終わるまで等、お子さまの状況に応じて一時的に利用頻度を少なくするケースもあります。自立の準備が進んできた場合に、放課後等デイサービスの卒業を見据えて徐々に頻度を減らすケースもあります。事業所のスタッフと相談しながら、お子さまに合ったペースで支援を受けることができます。

児童発達支援・

放デイ事業の優位性

社会貢献事業である

障害のある子どもたちの健全な育成を目指し、

個々の状況に応じた発達支援を行うことで、子どもの最善の利益を保障します。

また、日常生活をスムーズに行うための支援や、コミュニケーション能力、運動機能、認知能力の向上を図り、共生社会の実現に向けた後方支援を行うことで、地域社会への参加・包容を促します。児童発達支援や放課後等デイサービスでは、家族支援や地域支援など幅広い支援を行う場合もあり社会貢献度の高い事業となります。

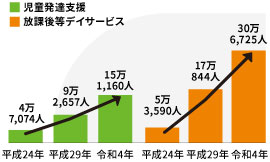

利用者が年々増加している

文部科学省の調査によると、全国の公立小中学校の通常学級に通う児童生徒の8.8%に発達障害の可能性があることがわかっています。

これは、35人学級であれば1クラスあたり3人程度に該当します。発達の特性についての認知拡大、関心の高まりによって利用者は年々増加傾向にあります。

価格競争がない

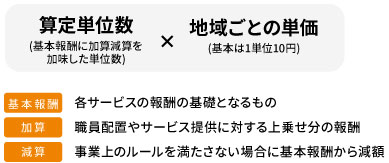

放デイの提供サービスの対価である報酬は、

金額ではなく単位数で定められており、以下のように計算されます。

一等地でなくても開業できる

ご利用者の利用のしやすい場所であることを基本に考えると視認性の高さや、駅前・生活道路沿いなどの立地条件には左右されにくい業種であることから、

一等地でなくても開業が可能です。

開業物件の賃料を抑えることができ、運営しやすいことも特徴です。

長くご利用いただける

未就学児を対象とした児童発達支援、小学生~18歳までを対象とした放課後等デイサービスは、長く通っていただきやすいため収益が安定化しやすいです。

未収金がない

事業を運営していく中で、利用料が回収できないとなると大きなリスクとなりがちです。助成金事業であるため、基本的には利用者から直接支払いの機会が少なく未収金となることはほぼありません。